| EN |

募投管退全线告急:中国股权投资呈现“负向螺旋”

一、 国内市场收缩态势与全球私募投资市场高速扩张预期形成鲜明对比,稳外资、引外资关乎全球竞争格局。

近年来,我国股权投资市场资金收紧、估值体系紊乱、退出承压等因素,导致市场流动性几近枯竭,科技创新“资本-技术-产业”转化链出现断层,创新链、产业链的主循环无法得到资金链的及时、有效支撑,“四链”融合障碍制约国家创新体系整体效能。

总量上,截至2024年末,中国资产管理行业的总规模预计已增至至少140万亿元人民币(光大银行、智研咨询等),人民币私募基金(含私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金等)规模目前约为19.91万亿元(中基协),人民币私募基金规模占资管行业总规模的比例约为 14.2%,而其中私募股权投资基金、创业投资基金的合计规模(14.3万亿元)占比仅为10.2%。

国内股权投资市场基金管理人持续出清。2024年末,存量私募股权、创业投资基金管理人已降至约1.2万家(若将管理人统一控制股权关系合并,良性运转的私募股权基金管理人预计4000-5000家左右);2024年中基协注销股权投资基金管理人929家,是同期新登记数量的近8倍。

除管理人锐减,私募股权基金生态链中的募、投数量及规模也呈紧缩态势,且外资 “撤离”成重要拖累因素。

人民币基金募集规模近两年连年下滑10%-20%,但外币基金募集数量及规模则连续两年同比降幅50%左右。人民币基金投资规模连续三年显著下滑,2024年投资规模是2021年的55.8%(剔除极值案例);但外币基金收缩更甚,2024年投资规模已暴跌至2021年的18.5%。

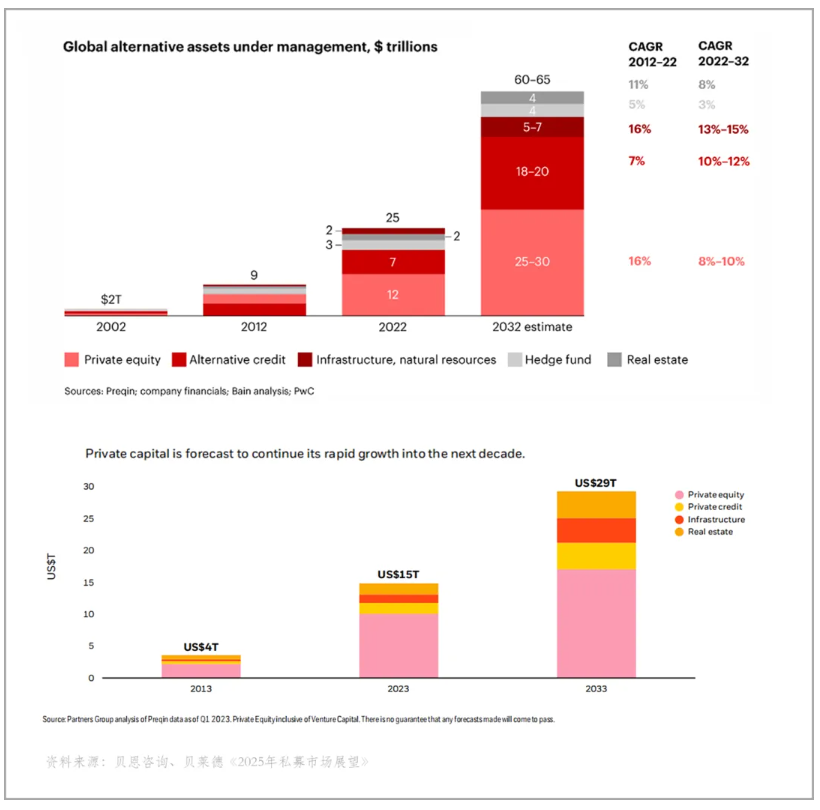

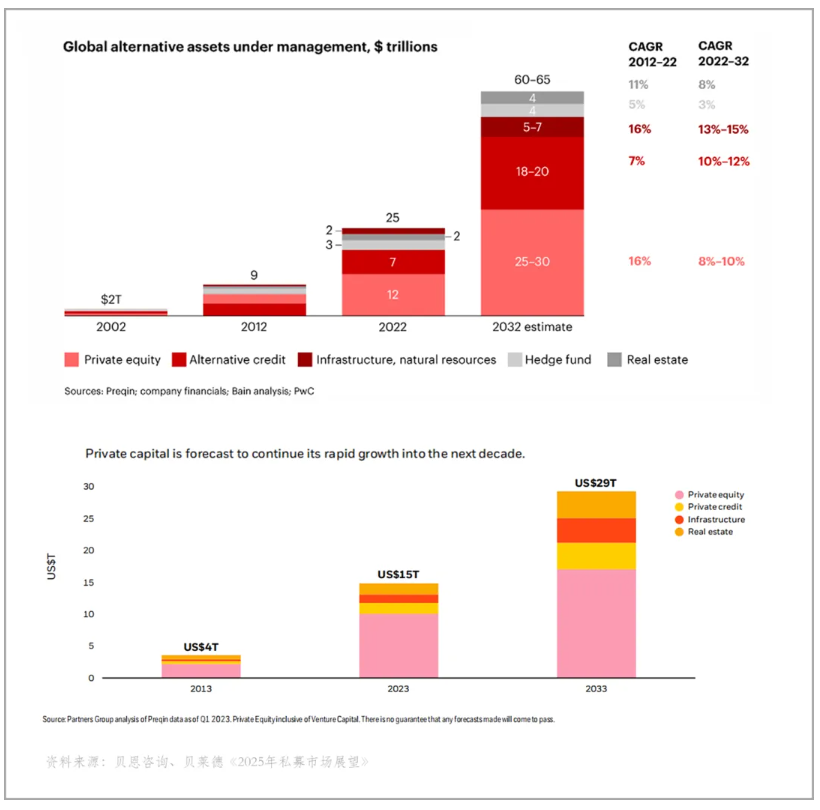

相反,对比全球私募投资市场/另类投资市场,虽然机构同样面临基金募集压力,但贝恩咨询(Bain & Company,2024年8月)、贝莱德(2024年12月)等机构均预测,全球私募投资市场/另类投资市场将出现更高速的增长;贝恩咨询预计全球私募市场资产规模在2032年至少增加到60万亿美元,CAGR 9%-10%,增速是公开市场资产(Public Assets)的两倍;体量将占到全球资产管理规模总量的三成比例(30%)。

从原因来看,传统资产管理框架下(股、债投资为主)机构盈利能力下滑、预期私募投资将带来更高的收益率、高净值及超高净值人群的快速增长、创新的基金结构(如零售方式、常青基金等)及更广泛的群体触达(机构拥抱“零售型投资者”)等,都是驱动全球私募投资市场高速扩张的重要因素;而这也意味着,未来预计将有更大比例、更大规模的资金涌入全球未上市资产,这其中,北美、欧洲、亚太、中东等地区的各国谁能吸引更多资金,将在一定程度上影响着当地前沿科技、新兴产业生态的发展,以及各国的科技竞争力。

面对中国私募股权投资市场严重收缩,以及全球私募投资市场高速扩张带来的巨大反差,我国科技创新生态的资金链将面临巨大压力,也将影响未来中国的综合国力。

二、 主力“政府投资基金”迎来双向调控,规模或出现结构性收缩,亟需耐心资本补齐市场缺口

过去几年,以政府引导基金/政府投资基金为代表的国资基金,成为国内创投市场的“白衣骑士”,在民营资本投资意愿大幅下降、外资“离场”的大背景下,为国内创投及私募股权市场注入了稳定资金,成为市场中坚力量。

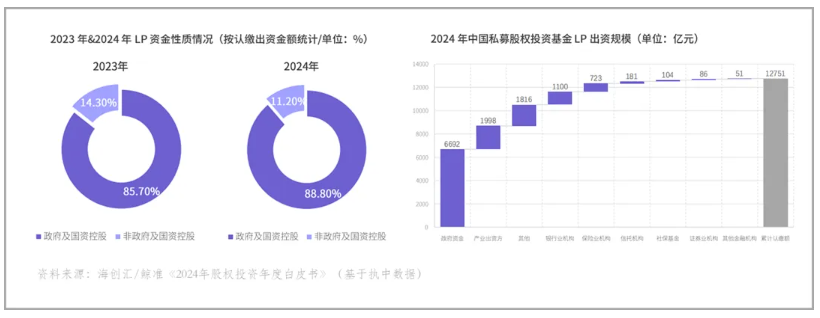

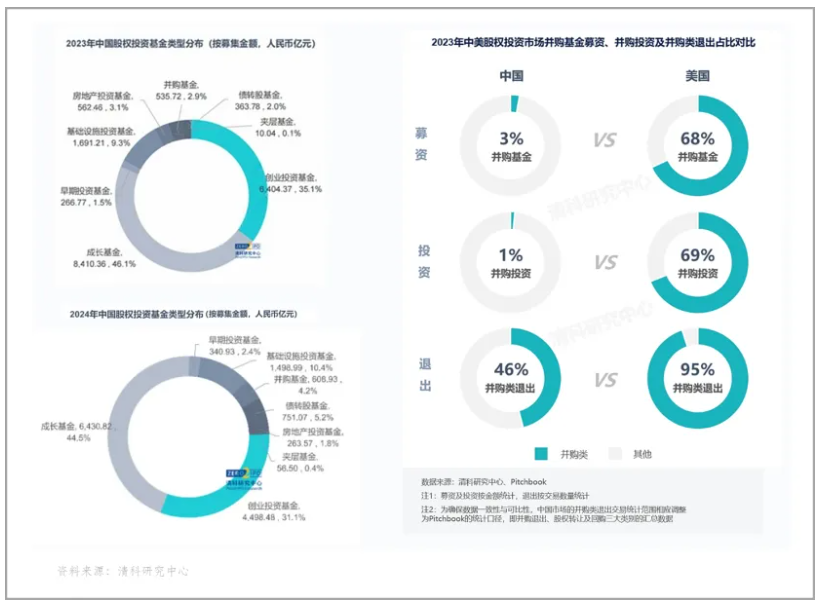

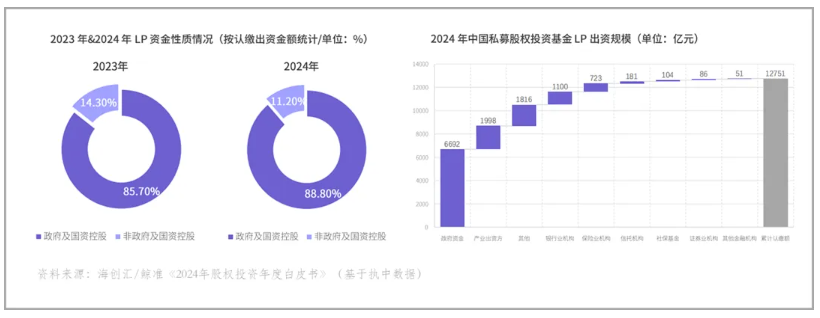

2024年,政府机构及国资控股机构LP的出资额占全年新募基金规模的占比提升至88.8%,其中政府资金认缴出资额占比52.5%(以认缴出资金额统计);国资背景投资机构的股权投资金额(直投规模3446.58亿元)也已占市场总投资额(含天使投资人、不公开投资者)的57.1%(同比增加5.2%,清科研究中心)。

资本寒冬下,国资LP及国资机构规模扩张,为股权投资市场的正常运转提供了一定的支撑,但近几年国内市场融、投、退大幅下滑,国资独舞也恐独木难支,市场仍需多元化资金(尤其是耐心资本)及专业市场化机构共同孕育科创生态。

今年开年,政府投资基金改革的纲领性文件《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》(以下简称 “国办1号文”)正式出台,“国办1号文”在更高层面对政府投资基金的发展方向做出系统性规范,也及时为政府投资基金平衡政策性与市场化、实现更长时期更高水平发展提供了指引和思路。

“国办1号文”通过明确“不以招商引资为目的设立政府投资基金”,加强分级管理、统筹管理防止重复投资和无序竞争,严控区县级引导基金和管理人的新增设立(需与当地财政实力及资源禀赋高度适配),鼓励松绑返投要求,建立健全容错机制等,加速政府投资基金从此前的不敢投、不愿投,或为“返投”而投资,向市场化资本转型。

但另一方面,作为目前国内私募股权市场的核心支柱之一,政府投资基金未来的新增目标规模或将大幅收缩,财力较弱地区的基金设立将显著减少,不发达地区的区县级政府投资基金很可能完全消失,这进一步要求市场募资端能增补新的长期资本类型来平衡、保持资金结构,需加大全国社保基金、保险资金等长期资本、耐心资本在私募股权投资领域的投资比重。

三、 流动性枯竭与结构失衡困局下,银行、险资尚未发力,目前并非系统重要机构LP群体。

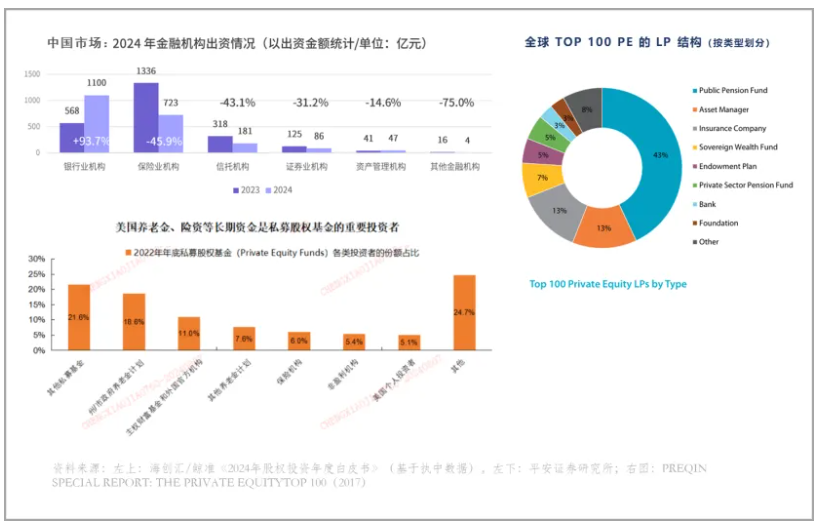

与海外机构主要募集资金来源于养老金、资产管理公司、保险公司等,且近年来仍在积极探索进行产品创新(如 PEO Partners 和 AlphaQuest 已在今年1月推出主动管理型PE主题ETF(股票与衍生品混和策略,股票投资于与并购基金杠杆收购主题和特征相吻合的上市公司);美国阿波罗(Apollo)与道富(State Street)已在2月末推出私募信贷ETF,私募信贷敞口10-35%等)、拓展资金渠道(如美国希望推动二支柱中的 401(k)计划将私募股权纳入投资范围;英国 Wealth Club 最新推出可投资私募股权的在线平台,最低投资额1万英镑,投资者可参与阿波罗、博枫、殷拓(EQT)等机构管理的半流动性私募股权基金(此前美国KKR等机构已与其它机构合作推出过类似模式))不同,国内股权投资市场有着不同的发展背景、政策框架与资金格局。

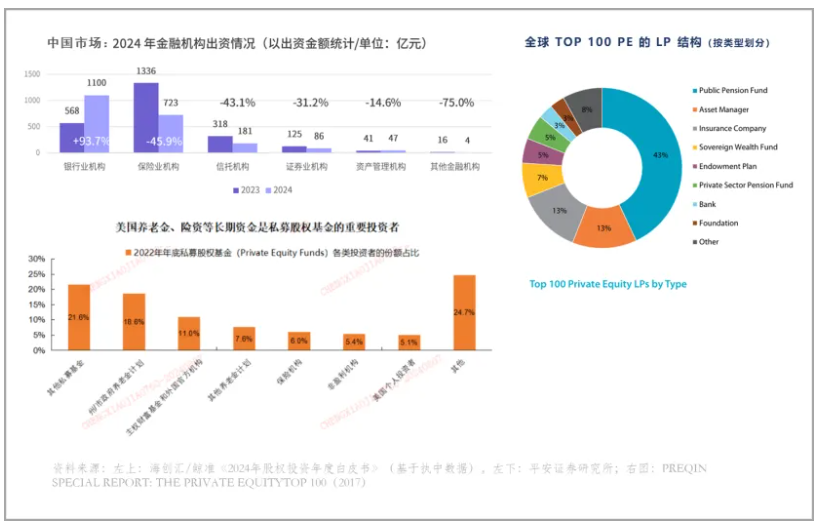

一方面,我国居民储蓄率高企且屡创新高,大量储蓄资金未能有效转化为企业贷款,或通过其它途径有效服务于实体经济(2018年“资管新规”后,银行系资金几近退出国内股权投资市场);另一方面,主流金融机构(银行、保险等)目前并非股权投资市场资金端的主要支撑(截至2024年四季度末,我国银行业金融机构本外币资产总额444.6万亿元,保险公司和保险资产管理公司总资产35.9万亿元,保险公司资金运用余额约为33.26万亿元)。

2024年,金融机构LP(含银行业、保险业等)整体出资额下滑,且险资做LP(间接股权投资)的出资额下滑严重(直投规模有较大增长)。2024年险资出资额(732亿元)同比下降45.9%。银行业机构中,以AIC为主的银行系资金出资虽然在政策支持下(2024年9月《关于做好金融资产投资公司股权投资扩大试点工作的通知》,以下简称“100号文”,明确AIC表内资金进行股权投资金额占公司上季末总资产的比例由原来的4%提高到10%,投资单只私募股权投资基金金额占该基金发行规模的比例由原来的20%提高到30%;AIC试点城市由原来的上海扩大至18个城市)大幅增长(2024年出资1100亿元,同比增加93.7%),但目前AIC的合作多与地方政府投资平台、产业类央国企合作为主,几乎未涉及市场化投资机构。

此外,AIC股权投资业务的风险权重较高(250%),长期看将面临长效资本补充机制的挑战;“100号文”优化上调可投比例后,5家AIC可以试点开展的不以债转股为目的股权投资规模,预计也仅能增加约350亿元(带动的股权投资规模可达2000-3000亿元左右)。

四、 退出端亟需加强内循环,疏解生态链梗阻

此前,中国私募股权投资以成长型投资为主,机构主要依赖"成长溢价+上市溢价"获取投资收益。新的高质量发展阶段下,企业内生增长放缓,国内上市公司数量在经历几年高速增长后,政策对IPO优先考量提升上市公司质量优于增加上市公司数量的意向十分明显。

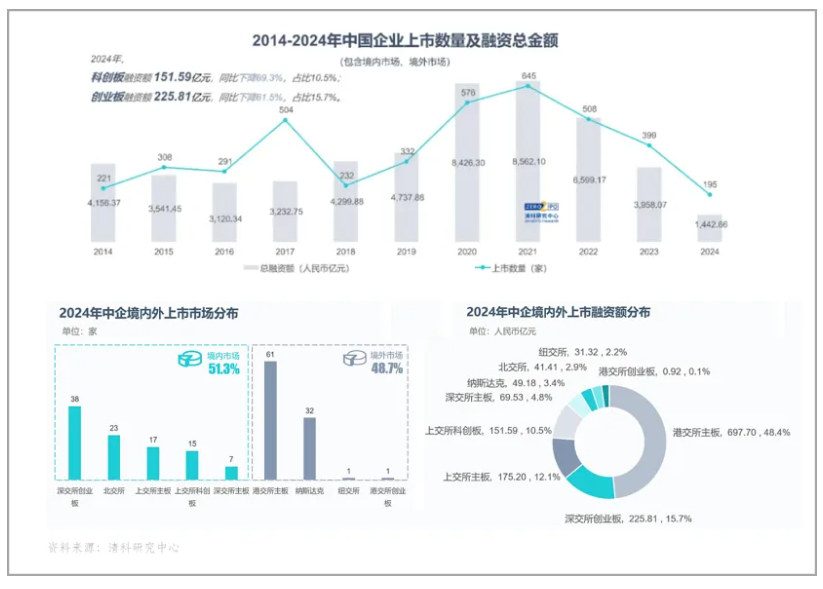

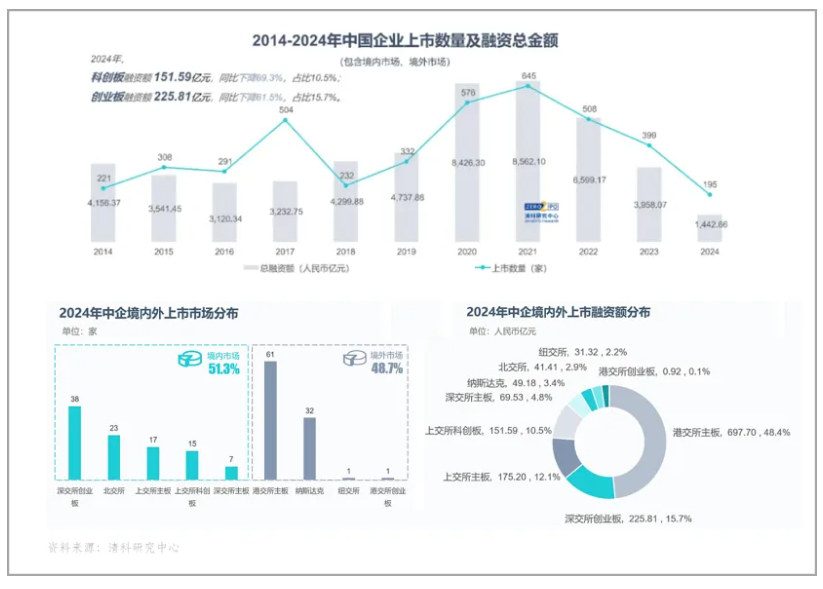

2024年,VC/PE支持的中企境内外IPO(中国大陆企业,不含港澳台企业)共195家,同比下降51.1%,首发融资总额(1442.66亿元)同比下降63.6%,上市企业数量和融资金额为近10年新低。

分市场看,2024年有VC/PE支持的A股IPO仅100家,同比下降68.1%,首发融资额(663.54亿元)同比下降81.2%。2024年内IPO共撤否436单,较上年增加50%;全年IPO仅50家过会,不及上年五分之一;IPO排队企业年末仅剩207家,较2023年末的551家缩减超六成(同花顺)。

海外资本市场方面,2024年共计95家VC/PE支持的中企于境外上市(数量同步上升10.5%,总融资规模(779.12亿元)同比上升82.7%),其中62家中企赴港上市,总融资金额(698.62亿元)同比上升80.2%(数量微降6.1%);33家中企赴美上市,数量同比上升65.0%,总融资金额(80.50亿元)同比上升108.1%。

今年年初,DeepSeek(深度求索)的横空出世,重燃全球投资者对中国科技企业的信心,也推动海外投资者对中国科技企业技术实力的重新评估,中概股整体上升,但这也引来美国新一轮的限制政策。

2月21日美发布的《“美国优先”投资政策》(America First Investment Policy,目前尚不具备法律效力)如若执行,或将进一步加大未来中企赴美上市及并购难度,中概股公司被强制退市的风险也将增加,机构通过海外资本市场退出的渠道面临更大阻碍,亟需疏通国内资本市场的“内循环”机制。

与此同时,企业境内IPO门槛也在提升。去年4月、12月沪深交易所修订的《股票上市规则》中(上海证券交易所2024年4月修订,发布之日起施行;深圳证券交易所2024年12月27日发布征求意见稿),要求主板上市最近三年累计净利润指标从1.5亿元提高至2亿元,最近一年净利润指标从6000万元提高至1亿元;创业板上市拟将最近两年净利润指标由5000万元提高至1亿元,并拟新增最近一年净利润不低于6000万元的要求,机构通过境内IPO实现退出的难度进一步加大。

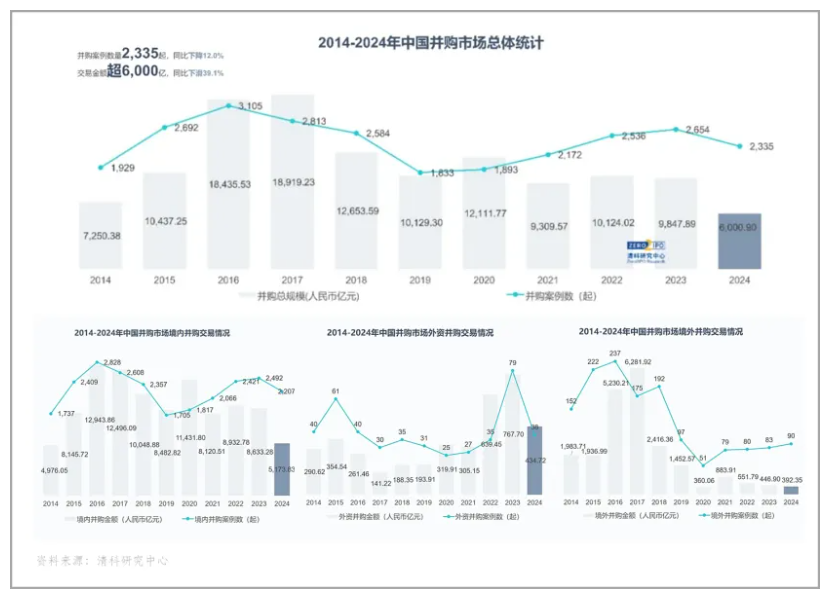

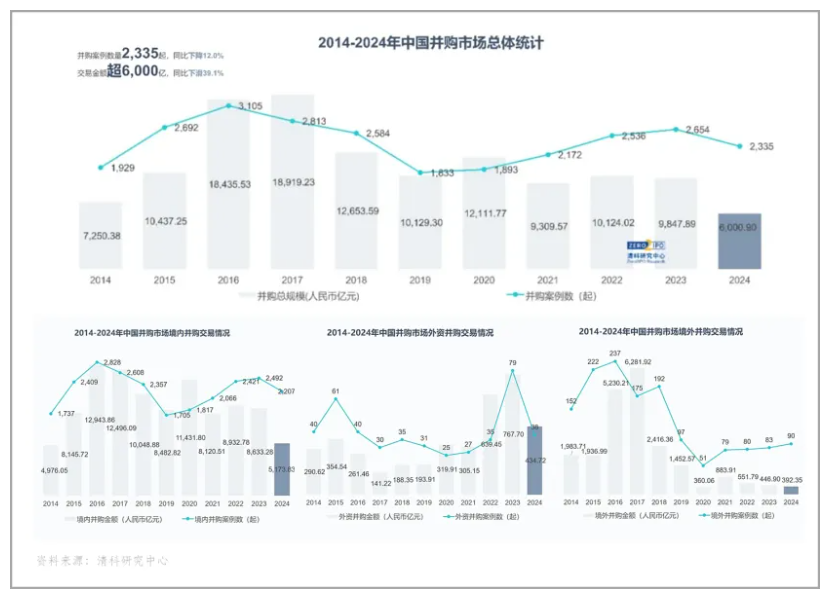

此外,在国内IPO节奏放缓/停滞的情况下,并购重组会相对活跃,也出现过“并购潮”;但近两年IPO节奏收紧后,并购仍未被有效激活,中企参与并完成交割的并购交易整体延续下滑态势。2024年并购案例数量2335起,同比下降12.0%;并购交易额6000.9亿元,同比下滑近四成(39.1%),交易额创10年来的新低。

2024年9月“并购六条”出台后,四季度并购市场出现复苏态势,第四季度并购案例数量共计563起,交易规模达1,829.10亿元,环比上升5.6%、59.7%(清科研究中心)。

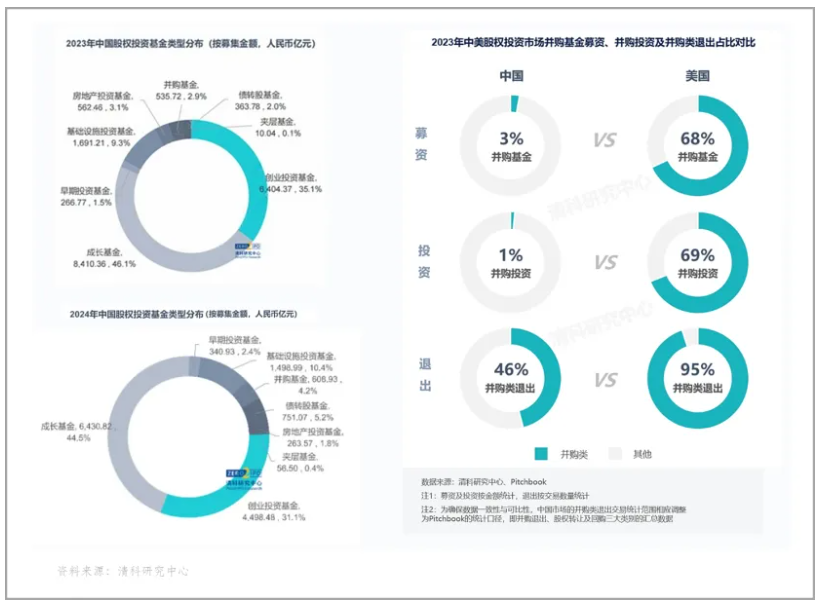

2024年国内并购基金的募集规模占全市场募集规模的比例也有所提升(数量占比从2023年的0.4%升至0.9%;规模占比从2023年的2.9%升至4.2%)。但相较并购基金、并购投资、并购类退出均是市场核心力量的美国市场,中国的并购策略基金、并购交易在国内股权投资市场的规模及占比微乎其微,仍有较大上升空间。

面对当前中国约14万亿元的私募股权存量市场,“退出难”将导致机构资金无法回流,严重影响一级市场投资再循环。除应保持IPO常态化外,并购退出方式还需在制度上尽快疏通难点堵点。

五、 对赌诉讼潮加剧整个生态信任危机

由于近年来国内A股IPO通道收窄,很多原本预期上市的企业出现上市受阻。在此背景下,大量与投资机构签署业绩指标对赌和上市对赌的企业,对赌条款被纷纷触发,投资机构要求企业或企业创始人、管理层承担现金补偿或股权回购的义务,因对赌纠纷引起的诉讼案件大量涌现。

据统计,截至2024年8月,我国约有13万个项目(一个投资方对一家公司的一次投资,视为一个项目)将陆续面临退出压力,涉及约1.4万家公司;大量公司和创始人,都将面临数亿元的回购压力。

对赌条款的过度使用,可能扭曲市场估值和定价机制,而“挤兑式回购”困境的形成,有机构、企业、股权投资市场环境及政策法规(也包含最高司法解释的影响,如对于行权期限的认定等)等各方面的原因,对整个创投生态都造成了负面影响。对赌条款被触发后,企业或企业创始人可能需要支付大额的补偿费用或回购投资方的股权,不但影响企业的日常运营和计划实施,恶化创始人的个人财务状况,加剧投资机构与被投企业间的信任危机,且对赌条款被触发后往往难以执行;更重要的是,这将极大打击企业家的创业积极性,以及LP、GP对创投市场的投资热情。

破局之道:重塑中国股权投资生态的五大建议

一、一二级市场均衡发展:拒绝“拆东墙补西墙”

上世纪90年代,纽交所和纳斯达克通过放松盈利限制、增设上市标准来降低企业上市门槛;同期,美国风险投资、私募股权投资市场繁荣发展,从1995年的不足百亿美元(76亿美元)快速增至2000年的1061亿美元,共同推动了科技企业高速发展。

美国资本市场值得参考的特点有:IPO注册制审核高效、上市标准多样化、高度的开放性和包容性、退市制度多元高效、加大对新兴成长企业的政策倾斜等。即使在2008年金融危机等极端情形下,美国IPO市场也未出现长期停滞,市场经历短期波动后很快恢复正常的上市节奏。

国内资本市场的健康发展,也需要一二级市场的动态平衡与协同共进。

一级市场作为企业直接融资的“源头活水”,应当保持合理适度的IPO节奏,既要避免因短期市场波动而人为阻断实体经济的融资通道,也要警惕过度追求融资规模而忽视市场承载能力的倾向;二级市场作为价值发现的“晴雨表”,需着力提升上市公司质量与投资回报机制,切实增强投资者获得感。

一二级市场的良性互动关键在于构建市场化的制度体系:一方面,优化上市标准与退出机制,保持IPO常态化,推动股票发行注册制走深走实;北交所进一步高质量扩容;在平衡效率与风险、更科学界定“科技型企业”的基础上,真正落实科技型企业上市的“绿色通道”机制,让优质企业获得发展动能。另一方面,强化信息披露与投资者保护,推动形成长期投资、价值投资的生态环境。只有实现融资功能与投资功能的有机统一,才能真正发挥资本市场服务实体经济和财富管理的双重使命。

二、源头活水:积极引入银行系资金

募资难与退出难互为因果,但募资端改革具有先导性。资金规模决定市场容量,资本属性影响投资行为,退出预期制约资金流入;需构建“长期资本供给-投资策略优化-退出渠道畅通”的递进式改革框架,以募资端突破带动全链条激活。

2024年,多份政策文件提及要发展壮大长期资本、耐心资本,全国社保基金、保险公司在政策引导下积极出资(保险公司直投规模增长显著),各地政府引导基金/政府投资基金也逐步放宽各类限制,找准定位以服务国家发展大局。

提升直接融资,培育壮大耐心资本,是在国内外经济环境深刻变化的背景下,全方位推进中国科技创新、全面提升中国经济增长质量的关键举措。当前阶段下,银行体系息差收窄,利润空间压缩,同样亟需在盈利模式转型和产品创新中寻找平衡。

2024年银行系AIC的试点扩容,拓宽了商业银行参与股权投资的新路径,AIC股权投资有望成为商业银行在科技金融领域取得突破的关键工具。但目前,AIC也面临着流动性管理、资本管理、风险管理以及人才建设等多方面的挑战。

应尽快建立国有金融机构资本补充和动态调整机制,稳妥有序支持国有大型商业银行进一步增加核心一级资本(2024年9月24日,国家金融监督管理总局表示,国家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本),支持AIC资本补充。此外,通过对母行的定向降准政策、调低AIC股权投资风险权重(250%)等方式,进一步精准释放AIC股权投资资金。

鼓励AIC公司积极创新,转变传统债向思维,加强与内外部机构的跨界合作,通过“贷款+认股权+外部直投+上市培育”等创新模式,合力推进科技、资本、产业良性循环。

管理机制方面,尽快落实、完善AIC公司的尽职免责、容错纠错机制,建立健全与股权投资相匹配的长周期、差异化绩效考核体系。

条件成熟后,或可考虑降低AIC设立门槛,放开更多股份制商业银行设立AIC;积极鼓励AIC将合作方扩展至地方国资、央国企外的专业市场化机构。

另外,还可通过产品创新及制度优化,探索在理财公司端试点“科创理财直投计划”,及拓宽个人养老金资金账户的投资范围(目前可购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、国债及公募基金等五大类产品)等方式,为投资者开辟新的投资渠道,也为科创企业带去更多的资金支持。

最后,除通过积极引入银行系资金为股权投资市场增加 “源头活水”外,也应引导金融机构“一视同仁”对待各类所有制企业,支持民营企业通过资本市场发展壮大,畅通民营企业股、债、贷等多元化融资渠道,执行好金融支持民营经济25条举措(2023年11月《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》)。

三、扫清并购重组难点堵点,放宽并购贷款限制及适用范围

去年9月发布的“并购六条”,支持上市公司向新质生产力方向转型升级,鼓励上市公司通过并购重组加强产业整合;鼓励私募投资基金积极参与并购重组。自“并购六条”出台到2024年末,3个月时间里A股上市公司发布重大资产重组方案75单,占2024年全年比例超过一半;“并购六条”出台5个月左右达到100单(Wind数据),百单重大资产重组中,有10余家标的资产为拟上市公司或新三板挂牌公司。

展望未来,一方面,应持续深化并购重组市场化改革,多措并举活跃并购重组市场,落实好突破关键核心技术的科技型企业并购重组“绿色通道”,扫清并购基金发展的难点堵点;另一方面,也应积极总结典型案例、探索创新案例,通过综合运用股份、现金、定向可转债等工具,以股换股、股份支付(及股份对价分期支付)、分期支付等灵活支付方式,缓解交易的资金压力。

并购贷款政策方面,应进一步优化、放宽并购贷款期限及承贷比例(2015年修订的《商业银行并购贷款风险管理指引》将并购贷款期限上调至7年,并购贷款占并购交易价款的比例从50%提高到60%),如并购贷款期限调整至不超过10年,承贷比例调整至不超过80%等。

此外,针对面临对赌回购压力的优质科技型企业,可探索在符合法律法规、财务指标及风险控制要求的前提下,明确并购贷款可为回购提供资金支持,并拓宽抵押担保范围,以疏解对赌诉讼潮困局。

最后,在推动高质量并购重组的同时,应继续严防内幕交易、财务造假等违法违规行为,打击炒概念、“忽悠式”并购重组,确保并购重组服务于实体经济而非资本套利。

四、进一步推动险资等长期资本参与并购基金、S基金

在国家政策引导、市场需求推动、监管优化偿付能力监管标准及考核周期等因素的共同作用下,保险资金配置结构不断优化,长期股权投资逐步成为险企增配权益类资产的重要途径。

险资的资金属性决定了其更偏好拥有稳定回报预期的项目,而这一偏好并不完全吻合早期科技企业的高风险特性。相较而言,并购基金、S基金底层资产确定性更强,可缩短回报周期,并具有相对稳健的现金流表现,更受险资青睐。

应加大力度鼓励险资参与并购基金、S基金等投资工具,在具体政策领域简化繁冗程序(如国资基金份额转让),针对性地进行合理调控(如进一步优化风险因子等),引导险资、全国社保基金等长期资本在需要长期布局的领域,通过接续投资等方式,确保市场资金的延续性。

五、市场化机构的地位不可替代,推动国资机构进一步深化市场化改革

在当前中国股权投资市场格局中,国资机构已占据主导地位,但市场化机构在激发民营创新活力、推动科技产业化方面具有不可替代的独特价值。数据显示,我国民营企业贡献了70%以上的技术创新成果和80%以上的发明专利,充分印证了"创新源于市场"的经济规律。市场化机构作为连接资本市场与民营创新的关键纽带,其运作机制与创新需求具有高度适配性。

国资层面,应加大、优化国资机构考核机制、尽职免责、激励机制等方面的政策供给,通过完善治理架构,构建市场化、专业化运营体系,进一步深化市场化改革。

建议构建"国资守底线、市场促活力"的双层创新体系:国资机构通过母基金等形式为市场化GP提供长期资本,市场化机构则专注培育科技创新企业。只有充分释放民营创新动能,才能在全球科技竞争中实现从跟跑向并跑、领跑的跨越。

募投管退全线告急:中国股权投资呈现“负向螺旋”

一、 国内市场收缩态势与全球私募投资市场高速扩张预期形成鲜明对比,稳外资、引外资关乎全球竞争格局。

近年来,我国股权投资市场资金收紧、估值体系紊乱、退出承压等因素,导致市场流动性几近枯竭,科技创新“资本-技术-产业”转化链出现断层,创新链、产业链的主循环无法得到资金链的及时、有效支撑,“四链”融合障碍制约国家创新体系整体效能。

总量上,截至2024年末,中国资产管理行业的总规模预计已增至至少140万亿元人民币(光大银行、智研咨询等),人民币私募基金(含私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金等)规模目前约为19.91万亿元(中基协),人民币私募基金规模占资管行业总规模的比例约为 14.2%,而其中私募股权投资基金、创业投资基金的合计规模(14.3万亿元)占比仅为10.2%。

国内股权投资市场基金管理人持续出清。2024年末,存量私募股权、创业投资基金管理人已降至约1.2万家(若将管理人统一控制股权关系合并,良性运转的私募股权基金管理人预计4000-5000家左右);2024年中基协注销股权投资基金管理人929家,是同期新登记数量的近8倍。

除管理人锐减,私募股权基金生态链中的募、投数量及规模也呈紧缩态势,且外资 “撤离”成重要拖累因素。

人民币基金募集规模近两年连年下滑10%-20%,但外币基金募集数量及规模则连续两年同比降幅50%左右。人民币基金投资规模连续三年显著下滑,2024年投资规模是2021年的55.8%(剔除极值案例);但外币基金收缩更甚,2024年投资规模已暴跌至2021年的18.5%。

相反,对比全球私募投资市场/另类投资市场,虽然机构同样面临基金募集压力,但贝恩咨询(Bain & Company,2024年8月)、贝莱德(2024年12月)等机构均预测,全球私募投资市场/另类投资市场将出现更高速的增长;贝恩咨询预计全球私募市场资产规模在2032年至少增加到60万亿美元,CAGR 9%-10%,增速是公开市场资产(Public Assets)的两倍;体量将占到全球资产管理规模总量的三成比例(30%)。

从原因来看,传统资产管理框架下(股、债投资为主)机构盈利能力下滑、预期私募投资将带来更高的收益率、高净值及超高净值人群的快速增长、创新的基金结构(如零售方式、常青基金等)及更广泛的群体触达(机构拥抱“零售型投资者”)等,都是驱动全球私募投资市场高速扩张的重要因素;而这也意味着,未来预计将有更大比例、更大规模的资金涌入全球未上市资产,这其中,北美、欧洲、亚太、中东等地区的各国谁能吸引更多资金,将在一定程度上影响着当地前沿科技、新兴产业生态的发展,以及各国的科技竞争力。

面对中国私募股权投资市场严重收缩,以及全球私募投资市场高速扩张带来的巨大反差,我国科技创新生态的资金链将面临巨大压力,也将影响未来中国的综合国力。

二、 主力“政府投资基金”迎来双向调控,规模或出现结构性收缩,亟需耐心资本补齐市场缺口

过去几年,以政府引导基金/政府投资基金为代表的国资基金,成为国内创投市场的“白衣骑士”,在民营资本投资意愿大幅下降、外资“离场”的大背景下,为国内创投及私募股权市场注入了稳定资金,成为市场中坚力量。

2024年,政府机构及国资控股机构LP的出资额占全年新募基金规模的占比提升至88.8%,其中政府资金认缴出资额占比52.5%(以认缴出资金额统计);国资背景投资机构的股权投资金额(直投规模3446.58亿元)也已占市场总投资额(含天使投资人、不公开投资者)的57.1%(同比增加5.2%,清科研究中心)。

资本寒冬下,国资LP及国资机构规模扩张,为股权投资市场的正常运转提供了一定的支撑,但近几年国内市场融、投、退大幅下滑,国资独舞也恐独木难支,市场仍需多元化资金(尤其是耐心资本)及专业市场化机构共同孕育科创生态。

今年开年,政府投资基金改革的纲领性文件《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》(以下简称 “国办1号文”)正式出台,“国办1号文”在更高层面对政府投资基金的发展方向做出系统性规范,也及时为政府投资基金平衡政策性与市场化、实现更长时期更高水平发展提供了指引和思路。

“国办1号文”通过明确“不以招商引资为目的设立政府投资基金”,加强分级管理、统筹管理防止重复投资和无序竞争,严控区县级引导基金和管理人的新增设立(需与当地财政实力及资源禀赋高度适配),鼓励松绑返投要求,建立健全容错机制等,加速政府投资基金从此前的不敢投、不愿投,或为“返投”而投资,向市场化资本转型。

但另一方面,作为目前国内私募股权市场的核心支柱之一,政府投资基金未来的新增目标规模或将大幅收缩,财力较弱地区的基金设立将显著减少,不发达地区的区县级政府投资基金很可能完全消失,这进一步要求市场募资端能增补新的长期资本类型来平衡、保持资金结构,需加大全国社保基金、保险资金等长期资本、耐心资本在私募股权投资领域的投资比重。

三、 流动性枯竭与结构失衡困局下,银行、险资尚未发力,目前并非系统重要机构LP群体。

与海外机构主要募集资金来源于养老金、资产管理公司、保险公司等,且近年来仍在积极探索进行产品创新(如 PEO Partners 和 AlphaQuest 已在今年1月推出主动管理型PE主题ETF(股票与衍生品混和策略,股票投资于与并购基金杠杆收购主题和特征相吻合的上市公司);美国阿波罗(Apollo)与道富(State Street)已在2月末推出私募信贷ETF,私募信贷敞口10-35%等)、拓展资金渠道(如美国希望推动二支柱中的 401(k)计划将私募股权纳入投资范围;英国 Wealth Club 最新推出可投资私募股权的在线平台,最低投资额1万英镑,投资者可参与阿波罗、博枫、殷拓(EQT)等机构管理的半流动性私募股权基金(此前美国KKR等机构已与其它机构合作推出过类似模式))不同,国内股权投资市场有着不同的发展背景、政策框架与资金格局。

一方面,我国居民储蓄率高企且屡创新高,大量储蓄资金未能有效转化为企业贷款,或通过其它途径有效服务于实体经济(2018年“资管新规”后,银行系资金几近退出国内股权投资市场);另一方面,主流金融机构(银行、保险等)目前并非股权投资市场资金端的主要支撑(截至2024年四季度末,我国银行业金融机构本外币资产总额444.6万亿元,保险公司和保险资产管理公司总资产35.9万亿元,保险公司资金运用余额约为33.26万亿元)。

2024年,金融机构LP(含银行业、保险业等)整体出资额下滑,且险资做LP(间接股权投资)的出资额下滑严重(直投规模有较大增长)。2024年险资出资额(732亿元)同比下降45.9%。银行业机构中,以AIC为主的银行系资金出资虽然在政策支持下(2024年9月《关于做好金融资产投资公司股权投资扩大试点工作的通知》,以下简称“100号文”,明确AIC表内资金进行股权投资金额占公司上季末总资产的比例由原来的4%提高到10%,投资单只私募股权投资基金金额占该基金发行规模的比例由原来的20%提高到30%;AIC试点城市由原来的上海扩大至18个城市)大幅增长(2024年出资1100亿元,同比增加93.7%),但目前AIC的合作多与地方政府投资平台、产业类央国企合作为主,几乎未涉及市场化投资机构。

此外,AIC股权投资业务的风险权重较高(250%),长期看将面临长效资本补充机制的挑战;“100号文”优化上调可投比例后,5家AIC可以试点开展的不以债转股为目的股权投资规模,预计也仅能增加约350亿元(带动的股权投资规模可达2000-3000亿元左右)。

四、 退出端亟需加强内循环,疏解生态链梗阻

此前,中国私募股权投资以成长型投资为主,机构主要依赖"成长溢价+上市溢价"获取投资收益。新的高质量发展阶段下,企业内生增长放缓,国内上市公司数量在经历几年高速增长后,政策对IPO优先考量提升上市公司质量优于增加上市公司数量的意向十分明显。

2024年,VC/PE支持的中企境内外IPO(中国大陆企业,不含港澳台企业)共195家,同比下降51.1%,首发融资总额(1442.66亿元)同比下降63.6%,上市企业数量和融资金额为近10年新低。

分市场看,2024年有VC/PE支持的A股IPO仅100家,同比下降68.1%,首发融资额(663.54亿元)同比下降81.2%。2024年内IPO共撤否436单,较上年增加50%;全年IPO仅50家过会,不及上年五分之一;IPO排队企业年末仅剩207家,较2023年末的551家缩减超六成(同花顺)。

海外资本市场方面,2024年共计95家VC/PE支持的中企于境外上市(数量同步上升10.5%,总融资规模(779.12亿元)同比上升82.7%),其中62家中企赴港上市,总融资金额(698.62亿元)同比上升80.2%(数量微降6.1%);33家中企赴美上市,数量同比上升65.0%,总融资金额(80.50亿元)同比上升108.1%。

今年年初,DeepSeek(深度求索)的横空出世,重燃全球投资者对中国科技企业的信心,也推动海外投资者对中国科技企业技术实力的重新评估,中概股整体上升,但这也引来美国新一轮的限制政策。

2月21日美发布的《“美国优先”投资政策》(America First Investment Policy,目前尚不具备法律效力)如若执行,或将进一步加大未来中企赴美上市及并购难度,中概股公司被强制退市的风险也将增加,机构通过海外资本市场退出的渠道面临更大阻碍,亟需疏通国内资本市场的“内循环”机制。

与此同时,企业境内IPO门槛也在提升。去年4月、12月沪深交易所修订的《股票上市规则》中(上海证券交易所2024年4月修订,发布之日起施行;深圳证券交易所2024年12月27日发布征求意见稿),要求主板上市最近三年累计净利润指标从1.5亿元提高至2亿元,最近一年净利润指标从6000万元提高至1亿元;创业板上市拟将最近两年净利润指标由5000万元提高至1亿元,并拟新增最近一年净利润不低于6000万元的要求,机构通过境内IPO实现退出的难度进一步加大。

此外,在国内IPO节奏放缓/停滞的情况下,并购重组会相对活跃,也出现过“并购潮”;但近两年IPO节奏收紧后,并购仍未被有效激活,中企参与并完成交割的并购交易整体延续下滑态势。2024年并购案例数量2335起,同比下降12.0%;并购交易额6000.9亿元,同比下滑近四成(39.1%),交易额创10年来的新低。

2024年9月“并购六条”出台后,四季度并购市场出现复苏态势,第四季度并购案例数量共计563起,交易规模达1,829.10亿元,环比上升5.6%、59.7%(清科研究中心)。

2024年国内并购基金的募集规模占全市场募集规模的比例也有所提升(数量占比从2023年的0.4%升至0.9%;规模占比从2023年的2.9%升至4.2%)。但相较并购基金、并购投资、并购类退出均是市场核心力量的美国市场,中国的并购策略基金、并购交易在国内股权投资市场的规模及占比微乎其微,仍有较大上升空间。

面对当前中国约14万亿元的私募股权存量市场,“退出难”将导致机构资金无法回流,严重影响一级市场投资再循环。除应保持IPO常态化外,并购退出方式还需在制度上尽快疏通难点堵点。

五、 对赌诉讼潮加剧整个生态信任危机

由于近年来国内A股IPO通道收窄,很多原本预期上市的企业出现上市受阻。在此背景下,大量与投资机构签署业绩指标对赌和上市对赌的企业,对赌条款被纷纷触发,投资机构要求企业或企业创始人、管理层承担现金补偿或股权回购的义务,因对赌纠纷引起的诉讼案件大量涌现。

据统计,截至2024年8月,我国约有13万个项目(一个投资方对一家公司的一次投资,视为一个项目)将陆续面临退出压力,涉及约1.4万家公司;大量公司和创始人,都将面临数亿元的回购压力。

对赌条款的过度使用,可能扭曲市场估值和定价机制,而“挤兑式回购”困境的形成,有机构、企业、股权投资市场环境及政策法规(也包含最高司法解释的影响,如对于行权期限的认定等)等各方面的原因,对整个创投生态都造成了负面影响。对赌条款被触发后,企业或企业创始人可能需要支付大额的补偿费用或回购投资方的股权,不但影响企业的日常运营和计划实施,恶化创始人的个人财务状况,加剧投资机构与被投企业间的信任危机,且对赌条款被触发后往往难以执行;更重要的是,这将极大打击企业家的创业积极性,以及LP、GP对创投市场的投资热情。

破局之道:重塑中国股权投资生态的五大建议

一、一二级市场均衡发展:拒绝“拆东墙补西墙”

上世纪90年代,纽交所和纳斯达克通过放松盈利限制、增设上市标准来降低企业上市门槛;同期,美国风险投资、私募股权投资市场繁荣发展,从1995年的不足百亿美元(76亿美元)快速增至2000年的1061亿美元,共同推动了科技企业高速发展。

美国资本市场值得参考的特点有:IPO注册制审核高效、上市标准多样化、高度的开放性和包容性、退市制度多元高效、加大对新兴成长企业的政策倾斜等。即使在2008年金融危机等极端情形下,美国IPO市场也未出现长期停滞,市场经历短期波动后很快恢复正常的上市节奏。

国内资本市场的健康发展,也需要一二级市场的动态平衡与协同共进。

一级市场作为企业直接融资的“源头活水”,应当保持合理适度的IPO节奏,既要避免因短期市场波动而人为阻断实体经济的融资通道,也要警惕过度追求融资规模而忽视市场承载能力的倾向;二级市场作为价值发现的“晴雨表”,需着力提升上市公司质量与投资回报机制,切实增强投资者获得感。

一二级市场的良性互动关键在于构建市场化的制度体系:一方面,优化上市标准与退出机制,保持IPO常态化,推动股票发行注册制走深走实;北交所进一步高质量扩容;在平衡效率与风险、更科学界定“科技型企业”的基础上,真正落实科技型企业上市的“绿色通道”机制,让优质企业获得发展动能。另一方面,强化信息披露与投资者保护,推动形成长期投资、价值投资的生态环境。只有实现融资功能与投资功能的有机统一,才能真正发挥资本市场服务实体经济和财富管理的双重使命。

二、源头活水:积极引入银行系资金

募资难与退出难互为因果,但募资端改革具有先导性。资金规模决定市场容量,资本属性影响投资行为,退出预期制约资金流入;需构建“长期资本供给-投资策略优化-退出渠道畅通”的递进式改革框架,以募资端突破带动全链条激活。

2024年,多份政策文件提及要发展壮大长期资本、耐心资本,全国社保基金、保险公司在政策引导下积极出资(保险公司直投规模增长显著),各地政府引导基金/政府投资基金也逐步放宽各类限制,找准定位以服务国家发展大局。

提升直接融资,培育壮大耐心资本,是在国内外经济环境深刻变化的背景下,全方位推进中国科技创新、全面提升中国经济增长质量的关键举措。当前阶段下,银行体系息差收窄,利润空间压缩,同样亟需在盈利模式转型和产品创新中寻找平衡。

2024年银行系AIC的试点扩容,拓宽了商业银行参与股权投资的新路径,AIC股权投资有望成为商业银行在科技金融领域取得突破的关键工具。但目前,AIC也面临着流动性管理、资本管理、风险管理以及人才建设等多方面的挑战。

应尽快建立国有金融机构资本补充和动态调整机制,稳妥有序支持国有大型商业银行进一步增加核心一级资本(2024年9月24日,国家金融监督管理总局表示,国家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本),支持AIC资本补充。此外,通过对母行的定向降准政策、调低AIC股权投资风险权重(250%)等方式,进一步精准释放AIC股权投资资金。

鼓励AIC公司积极创新,转变传统债向思维,加强与内外部机构的跨界合作,通过“贷款+认股权+外部直投+上市培育”等创新模式,合力推进科技、资本、产业良性循环。

管理机制方面,尽快落实、完善AIC公司的尽职免责、容错纠错机制,建立健全与股权投资相匹配的长周期、差异化绩效考核体系。

条件成熟后,或可考虑降低AIC设立门槛,放开更多股份制商业银行设立AIC;积极鼓励AIC将合作方扩展至地方国资、央国企外的专业市场化机构。

另外,还可通过产品创新及制度优化,探索在理财公司端试点“科创理财直投计划”,及拓宽个人养老金资金账户的投资范围(目前可购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、国债及公募基金等五大类产品)等方式,为投资者开辟新的投资渠道,也为科创企业带去更多的资金支持。

最后,除通过积极引入银行系资金为股权投资市场增加 “源头活水”外,也应引导金融机构“一视同仁”对待各类所有制企业,支持民营企业通过资本市场发展壮大,畅通民营企业股、债、贷等多元化融资渠道,执行好金融支持民营经济25条举措(2023年11月《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》)。

三、扫清并购重组难点堵点,放宽并购贷款限制及适用范围

去年9月发布的“并购六条”,支持上市公司向新质生产力方向转型升级,鼓励上市公司通过并购重组加强产业整合;鼓励私募投资基金积极参与并购重组。自“并购六条”出台到2024年末,3个月时间里A股上市公司发布重大资产重组方案75单,占2024年全年比例超过一半;“并购六条”出台5个月左右达到100单(Wind数据),百单重大资产重组中,有10余家标的资产为拟上市公司或新三板挂牌公司。

展望未来,一方面,应持续深化并购重组市场化改革,多措并举活跃并购重组市场,落实好突破关键核心技术的科技型企业并购重组“绿色通道”,扫清并购基金发展的难点堵点;另一方面,也应积极总结典型案例、探索创新案例,通过综合运用股份、现金、定向可转债等工具,以股换股、股份支付(及股份对价分期支付)、分期支付等灵活支付方式,缓解交易的资金压力。

并购贷款政策方面,应进一步优化、放宽并购贷款期限及承贷比例(2015年修订的《商业银行并购贷款风险管理指引》将并购贷款期限上调至7年,并购贷款占并购交易价款的比例从50%提高到60%),如并购贷款期限调整至不超过10年,承贷比例调整至不超过80%等。

此外,针对面临对赌回购压力的优质科技型企业,可探索在符合法律法规、财务指标及风险控制要求的前提下,明确并购贷款可为回购提供资金支持,并拓宽抵押担保范围,以疏解对赌诉讼潮困局。

最后,在推动高质量并购重组的同时,应继续严防内幕交易、财务造假等违法违规行为,打击炒概念、“忽悠式”并购重组,确保并购重组服务于实体经济而非资本套利。

四、进一步推动险资等长期资本参与并购基金、S基金

在国家政策引导、市场需求推动、监管优化偿付能力监管标准及考核周期等因素的共同作用下,保险资金配置结构不断优化,长期股权投资逐步成为险企增配权益类资产的重要途径。

险资的资金属性决定了其更偏好拥有稳定回报预期的项目,而这一偏好并不完全吻合早期科技企业的高风险特性。相较而言,并购基金、S基金底层资产确定性更强,可缩短回报周期,并具有相对稳健的现金流表现,更受险资青睐。

应加大力度鼓励险资参与并购基金、S基金等投资工具,在具体政策领域简化繁冗程序(如国资基金份额转让),针对性地进行合理调控(如进一步优化风险因子等),引导险资、全国社保基金等长期资本在需要长期布局的领域,通过接续投资等方式,确保市场资金的延续性。

五、市场化机构的地位不可替代,推动国资机构进一步深化市场化改革

在当前中国股权投资市场格局中,国资机构已占据主导地位,但市场化机构在激发民营创新活力、推动科技产业化方面具有不可替代的独特价值。数据显示,我国民营企业贡献了70%以上的技术创新成果和80%以上的发明专利,充分印证了"创新源于市场"的经济规律。市场化机构作为连接资本市场与民营创新的关键纽带,其运作机制与创新需求具有高度适配性。

国资层面,应加大、优化国资机构考核机制、尽职免责、激励机制等方面的政策供给,通过完善治理架构,构建市场化、专业化运营体系,进一步深化市场化改革。

建议构建"国资守底线、市场促活力"的双层创新体系:国资机构通过母基金等形式为市场化GP提供长期资本,市场化机构则专注培育科技创新企业。只有充分释放民营创新动能,才能在全球科技竞争中实现从跟跑向并跑、领跑的跨越。

|

| 联系我们 |

| 我们尊重每一位客户的意见和建议,欢迎致电 或来公司访问 |

|

| 加入我们 |

| 提供良好的培训和成长空间,请将您的简历 发送电子邮件至:zhuangqi@newmargin.com |

|

| 提交商业计划 |

| 您可将您的商业计划书发送电子邮件至: info@newmargin.com我们将尽快与您联系。 |

Newmargin Ventures,All rights reserved.

沪ICP备17045482号